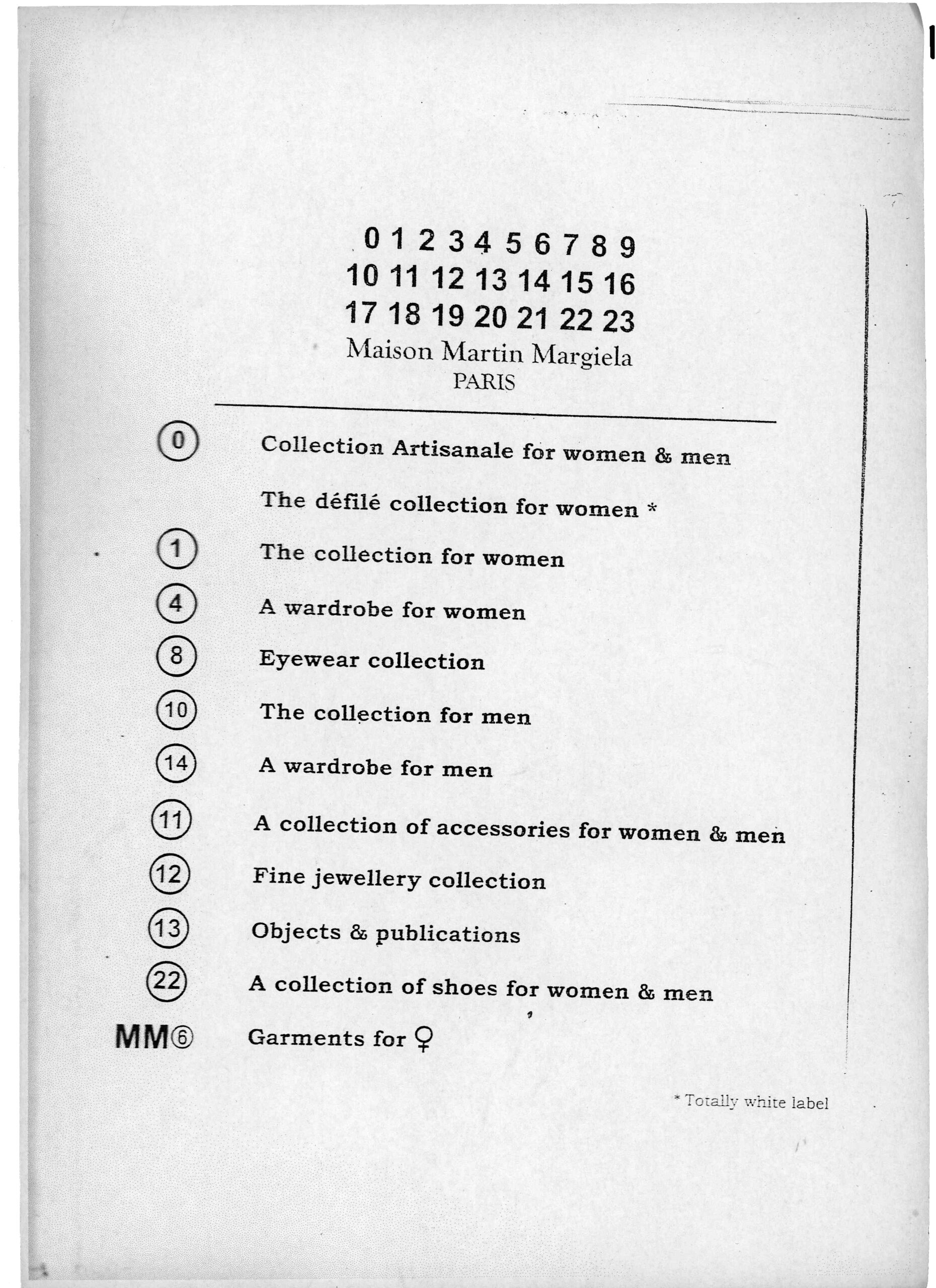

Griglia di Martin Margiela con la legenda relativa al significato dei numeri

Courtesy Maison Martin Margiela

Cuciture dell’etichetta visibili all’esterno dei capi Margiela, a indicarne la presenza interna

Courtesy Maison Martin Margiela

Maison Martin Margiela, sfilata della collezione primavera/estate 2009

© Karl Prouse/Catwalking/Getty Images

Vivienne Westwood, sfilata della collezione primavera/estate 1994

© Ward/Mirrorpix/Getty Images

Moschino Belt, iconico prodotto del marchio milanese che dissacra il rigore dell’identità visiva del lettering del logo

Courtesy Moschino

Off White, Plastic Bag, primavera/estate 2018

© Christian Vierig/Getty Images

Viktor & Rolf, sfilata della collezione autunno/inverno 2008-2009

© Pierre Verdy/AFP via Getty Images

Walter Van Beirendonck, sfilata della collezione autunno/inverno 2012-2013

© Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images

Comme Des Garçons, sfilata della collezione autunno/inverno 2012-2013

© Chris Moore/Catwalking/Getty Images

Anrealage, sfilata della collezione autunno/inverno 2015-2016

© Richard Bord/Getty Images

Edda Gimnes, sfilata della collezione autunno/inverno 2016-2017

© Eamonn M. McCormack/Getty Images

KAOS(!) Il (non) linguaggio grafico da Moschino a Viktor&Rolf, passando per Martin Margiela e Vivienne Westwood.

Vittorio Linfante,

Novembre 2020

Vittorio Linfante – Politecnico di Milano – Scuola del Design – Design della Moda

Moda e comunicazione visiva – in tutte le loro espressioni: dall’arte, all’illustrazione, alla pubblicità – sono di solito accomunate da un rapporto spesso solo strumentale. La comunicazione visiva, a volte, sembra esaurire la propria funzione di strumento per la rappresentare di un’idea o di un progetto, o come mezzo per creare tutta quella serie di materiali necessari per dare visibilità a un brand, alle collezioni o semplicemente a un singolo prodotto.

I due ambiti hanno in realtà molti più punti di contatto che – trascendendo il mero rapporto strumentale –, definiscono un Common Ground progettuale complesso che attraverso l’ibridazione dei linguaggi, realizza una serie di artefatti, non facilmente ascrivibili a una o all’altra sfera della creatività. Se, come afferma Dorfles, per la moda è di somma importanza il fattore informativo e la novità del messaggio da trasmettere, va comunque sottolineato che essa stessa è linguaggio e portatrice di significato.

Fattori informativi e comunicativi sono comuni alle due discipline che, soprattutto nel contemporaneo, si sono sempre più amalgamante tra di loro dando forma a un magma creativo nel quale non è sempre possibile riconoscere chiaramente il confine tra il processo creativo della moda e quello della comunicazione visiva.

Da questo punto di vista, la grafica rappresenta non più solo un elemento che permette di creare “confezioni” per prodotti di serie, ma un vero e proprio strumento progettuale capace di definire il processo creativo, assumendo così un nuovo valore per il Fashion System.

Moda e comunicazione visiva interagiscono, si fondono e spesso si scontrano all’interno di un discorso che, affamato di novità, realizza la propria ragion d’essere, attraverso vari stadi di profanazione dello status quo della storia e di norme consolidate, dell’artefatto comunicativo come di quello vestimentario: profanazione che assume diverse forme e significati, quale la rottura delle regole prestabilite, che se da un lato può definire nuove e inattese soluzioni progettuali, che fanno dell’errore (volontario) cifra stilistica e poetica; dall’altro può generare esiti formali involontariamente scorretti e, per questo, difficilmente giustificabili. Possiamo avere una profanazione come processo creativo che, come nel caso di Miuccia Prada, spezza la sacralità delle regole prestabilite liberando e distogliendo “l’umanità dalla sfera del sacro, ma senza semplicemente abolirlo”.

“Il percorso di emancipazione della moda da una fase premoderna a una moderna può essere raccontato a partire da una parola chiave che è l’etichetta”, termine che prendendo le mosse dall’habitus, quale sistema di regole tacite che condizionavano le modalità di utilizzo dei capi, diventa elemento identificativo, non tanto dello status sociale di chi indossa un determinato capo, ma dell’identità di chi quel capo lo ha pensato. Rose Bertin, la sarta personale della regina Maria Antonietta, fu tra le prime a comprendere l’importanza della comunicazione visiva come elemento di promozione, applicando etichette tessili all’interno degli abiti che realizzava per Maria Antonietta e per la nobiltà della corte di Luigi XVI. La comunicazione inizia a divenire elemento imprescindibile per il commercio tanto che nel suo negozio in rue de Saint-Honoré “Au Grand Mogol”, Rose Bertin esponeva un’insegna su cui campeggiava la scritta Marchande de mode de la reine a caratteri cubitali affinché si vedesse da lontano e giocasse il suo ruolo pubblicitario.

Tipografia, segni e simboli diventano sempre più importanti per l’identificazione, non solo di corporazioni, ma di singole realtà che attraverso il proprio stile si affermano negli anni all’interno del sempre più ampio mercato della moda. L’identità di un creatore di moda non passa più solo attraverso colori, stoffe e forme ma anche attraverso un segno distintivo che ne definisce l’identità visiva.

Anche se il design dei primi marchi, alcuni dei quali ancora oggi iconici e famosi, come la doppia C di Chanel o il monogramma di Luis Vuitton, è nato dall’intuizione e dalla matita dei fondatori delle maison, è già dai primi decenni del secolo scorso che il rapporto tra moda e comunicazione visiva si è andato sempre più istituzionalizzando. Un rapporto che vede sodalizi tra fashion designer, illustratori, artisti e graphic designer. Figure, quest’ultime, che diventano fondamentali per la realizzazione non solo di un marchio ma dell’intera identità di una maison, un rapporto che ha consacrato allo stesso tempo fashion designer e progettisti grafici: come Paul Iribe che nel 1923, stilizzando una foto di Jeanne Lanvin e di sua figlia Marguerite che si stringono le mani, crea l’identità di Lanvin; oppure John McConnel che nel 1963 riprende sinuose forme liberty per il logo di Biba, la boutique londinese della sua amica Barbara Hulanicki; o come, in anni più recenti, Italo Lupi, che nel 1981 – quasi dimenticando le buone regole della grafica dell’epoca – realizza per Fiorucci un logo che, in linea con lo spirito di Elio Fiorucci, dissacra e si prende gioco dell’arte e delle regole della bella tipografia.

Lungo è l’elenco delle collaborazioni tra fashion e graphic designer che, a partire dalla metà del secolo scorso, hanno contribuito a definire allo stesso tempo la storia della moda e quella della grafica moderna e contemporanea, come: Angelo Giuseppe [AG] Fronzoni e Moreschi, Massimo Vignelli e Benetton, Italo Lupi e Miu Miu, solo per citarne alcuni.

In tempi più recenti si è poi assistito a una serie di interventi sull’identità di marchi storici nati spesso dalla frenesia di rincorrere linguaggi ritenuti più contemporanei o assecondare l’ego dei diversi direttori creativi. Interventi questi che spesso hanno azzerato la storia del brand, profanando identità visive definite non solo da una font e da un simbolo, ma da un heritage costruito attraverso prodotti, spazi, tessuti e forme. È così che a partire dagli inizi del nuovo millennio si realizzano diverse sinergie creative che definiscono nuove identità visive: il logo di Balmain, sotto la direzione artistica di Olivier Rousteing viene ridisegnato dal duo francese Florent Faurie e Daniel Ribeiro dello studio adulte adulte, mentre il tedesco Bureau Borsche contribuisce a rendere più contemporanei marchi come Balenciaga e Rimowa; fino ad arrivare alla collaborazione tra Riccardo Tisci (alla guida di Burberry dal 2018) e Peter Saville per la creazione della nuova identità e del monogramma della casa di moda inglese: TB, un omaggio al fondatore Thomas Burberry ma che strizza l’occhio anche al binomio Tisci-Burberry. Se in questi casi appena citati – seppur criticati da alcune parti per un’eccessiva omologazione di stili e tipografia – la correttezza del progetto grafico è capace di costruire un rinnovato percorso identitario di marchi storici, in altri casi l’ego dei direttori creativi ha dato vita a vere e proprie profanazioni grafiche: una per tutte la decisione presa da Hedi Slimane – salito nel 2012 alla direzione creativa di Yves Saint Laurent – di eliminare la Y di Yves, sia dal monogramma sia dal logotipo, intervenendo così sulle proporzioni e sulle geometri del disegno realizzato nel 1961 da Cassandre, profanando allo stesso tempo la memoria del fondatore della maison e del grafico-illustratore francese, oltre a rompere il perfetto equilibrio delle geometrie del marchio originale.

Proporzioni e regole ignorate che tuttavia, in altre situazioni, possono diventare punto distintivo e di forza per l’identità visiva, ma non solo. L’identità decostruita, che ignora (volutamente) le regole della buona grafica, del buon vestire e del buon comunicare per dar vita a un concetto artistico, prima che a un brand, quello di Martin Margiela. Il designer belga formatosi presso la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten di Anversa, mette in campo alcune strategie che potrebbero essere considerate come le “regole per non diventar famosi”: non si mostra mai in pubblico, non rilascia interviste, realizza collezioni che sono difficilmente vendibili (anche perché spesso risultato di processi di riutilizzo di prodotti o materiali di scarto) e, inoltre, non realizza un logo vero e proprio e un’identità visiva univoca. Margiela mette in atto una vera e propria profanazione di ogni regola di marketing, di produzione e di comunicazione, rompe lo status quo. Per il designer belga dissacrare diventa gioco: “come ludus, o gioco di azione […] lascia cadere il mito e conserva il rito”. Il processo creativo è più importante del risultato finale. L’intera identità è vissuta come una performance: il logo non esiste, ma il lettering si evolve e varia con il variare delle collezioni e delle stagioni (fig. 1); l’etichetta è muta, ma la si riconosce da quattro cuciture che ne denunciano la presenza all’esterno dei capi (fig. 2); le insegne dei negozi, quando presenti, sono griglie numeriche sconosciute ai più, griglie numeriche che rappresentano un codice da decifrare che si riferisce alle diverse linee del marchio. Unica costante di tutto questo “non-progetto” di comunicazione è, coerentemente con la non presenza del designer, l’assenza del colore: nel mondo Margiela, tutto è annullato dal bianco. Infinite sfumature di bianco annullano l’identità degli objets trouvés – usati per arredare i negozi –, dei capi di abbigliamento e degli accessori. Lettering bianchi vengono serigrafati su candide T-shirt. Serigrafie continue che passano dall’esterno all’interno della T-shirt, sublimando un processo di stampa errato. La profanazione diventa poetica, estetica e linguaggio che trasporta elementi e processi grafici e di stampa sul prodotto moda, realizzando un continuum tra la bidimensionalità della grafica e la tridimensionalità del corpo vestito, reso anche attraverso fotocopie di capi di abbigliamento (fig. 3) stampate su abiti dalle geometrie pure usati come campo grafico.

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3)Nel progetto contemporaneo il confine tra comunicazione e moda si fa sempre più labile. La moda è pensata per guardare ed essere guardata. I vestiti sono un segno, o un insieme di segni: l’abaco formale della moda rimanda all’alfabeto o alla bidimensionalità della geometria piana, si parla infatti di linea S, linea A, linea Y, linea I, linea H e linea T, o di linea a trapezio o a uovo, elementi grafici che identificano, quindi, precise vestibilità e volumi che si sviluppano nello spazio.

Fashion e graphic designer sono accomunati dall’abilità di lettura del contemporaneo e dalla capacità di leggere, interpretare e appropriarsi di codici visivi afferenti a mondi e culture molto diverse tra loro: un metodo e un processo creativo (fortemente caratterizzato da una componente visiva) che hanno definito negli anni molteplici sinergie, non solo professionali ma anche, e soprattutto, di contaminazione e ibridazione dei linguaggi.

Colori, segni e simboli diventano elementi progettuali che accomunano entrambi i mondi. Elementi che definiscono e generano significati che prendono forma su carta o superfici digitali, così come su tessuti o su corpi vestiti.

Con le avanguardie artistiche di inizio secolo scorso, anche progettisti lontani dalla moda si approcciano a questo ambito, definendo nuovi stilemi dell’abbigliamento, nei quali l’abito diventa non solo necessità vestimentaria, ma campo visivo da utilizzare come base per una nuova forma d’arte che dalla bidimensionalità della tela abbraccia la tridimensionalità del corpo. Prendono così forma così la T della Tuta di Thayaht, le giustapposizioni di forme geometriche e di campi cromatici con i quali Giacomo Balla realizza abiti e gilet.

Il decoro pittorico è reso elemento generativo dalle creazioni di Sonia Delanuay, che affermava che la costruzione e il taglio dell’abito andavano concepiti contemporaneamente alla decorazione. L’ornamento quindi non più delitto, ma fuso nella forma stessa.

Dall’altro lato si assiste, negli stessi anni, al lavoro di couturiers che riconoscono il potere della grafica, delle parole e dei simboli come elementi fondamentali della loro poetica che prende forma dal dialogo con le avanguardie artistiche e i suoi maggiori esponenti. I tratti leggeri di Jean Cocteau nelle mani di Elsa Schiaparelli creano tensioni lineari su abiti e tailleur. La couturier parigina, di origini italiane, è tra le prime a trattare il tessuto come pagina bianca. I punti della maglieria generano linee con le quali disegna trompe-l’œil che generano colli, fiocchi e foulard. Si rompono così gli schemi tradizionali del processo progettuale di moda che fino a quel momento era definito dalla tridimensionalità (del corpo umano) e dalla matericità (dei tessuti).

Il profano prende qui la forma di “jocus, o gioco di parole […] che cancella il rito e lascia sopravvivere il mito”. Un processo creativo e un approccio progettuale ludico che definiscono “una nuova dimensione dell’uso” degli elementi propri della grafica.

Vivienne Westwood profana la storia dell’arte stampando su abiti, T-shirt e costumi da bagno riproduzioni di dipinti della tradizione settecentesca (fig. 4), e rompe la tradizione tipografica secondo il più consolidato approccio punk, che lei stessa ha contribuito a creare.

(Fig. 4)Franco Moschino gioca con la tipografia, con l’errore sintattico, con le proporzioni e le spaziature delle lettere. I sui tubini essenziali usano in maniera irriverente motti e frasi celebri, scritte con il più elegante dei Bodoni. To be or not to be, that’s fashion, o It’s all so simple, o grandi ? e !, rigorosamente in bianco e nero, sono stampati su t-shirt e tubini. La classe non è acqua decora costumi da bagno. Così come usa i motti altrui, Moschino si appropria anche di archetipi della moda (il tailleur Chanel e il chiodo in pelle), di personaggi iconici reali o di fantasia (la regina Elisabetta II e Olivia Oyl, storica fidanzata di Braccio di Ferro) o di simboli grafici (il cuore, lo smile, il simbolo della pace) non per svuotarli del loro significato ma per amplificarne il senso. Simboli che diventano etichette delle diverse linee, elementi di decoro e forme di prodotto. Il gioco di Moschino prosegue rompendo le regole tipografiche e utilizzando il proprio logo anche come elemento metallico su cinture: le lettere del logo, in metallo dorato, sono lasciate libere di muoversi lungo la striscia di pelle, rompendo ogni buon uso delle spaziature e leggibilità del logo (fig. 5).

(Fig. 5)La tipografica ha affascinato molti altri designer: lettering bastoni diventano dichiarazioni politiche sulle T-shirt stampate di Katharine Hamnett o, più recentemente, Virgil Abloh per le collezioni per il suo marchio Off-White, così come per le innumerevoli collaborazioni con marchi tra loro diversissimi – come Nike, Ikea e Vitra – contrassegna i prodotti con pleonastiche indicazioni: didascalie dell’oggetto o del capo di abbigliamento sono stampati come decoro sull’oggetti stesso (fig. 6).

(Fig. 6)Il lettering rompe non solo la superficie ma tutto il volume dell’abito nelle collezioni di Victor & Rolf. Per la collezione autunno/inverno 2008-2009 i due designer belgi realizzano una collezione nella quali grandi lettere tridimensionali profanano la silhouette deformando le proporzioni dell’abito (fig. 7), e nella collezione haute couture primavera/estate 2019 le modelle sono letteralmente inserite in abiti scultura, enormi coni in tulle dai colori tenui che riportano stampe pop con assertive scritte come NO, I’M NOT SHY I JUST DON’T LIKE YOU o F* THIS I’M GOING TO PARIS.

(Fig. 7)Gli abiti diventano così elementi grafici che profanano i corpi come nelle collezioni autunno/inverno 2012-2013 di Walter Van Beirendonck (fig. 8), autunno/inverno 2012-2013 di Comme Des Garçons (fig. 9) e autunno/inverno 2015-2016 di Anrealage (fig. 10) nelle quali il contrasto figura sfondo genera visioni falsate, profanando le proporzioni del corpo umano; o come nelle collezioni di Edda Gimnes (fig. 11) nella quali l’abito si annulla e non segue le proporzioni e le forme del corpo, portando lo schizzo progettuale nel mondo reale. Il processo creativo diventa così prodotto attraverso il fuori scala.

(Fig. 8) (Fig. 9) (Fig. 10) (Fig. 11)Prende così forma quella che potremmo definire una vera e propria oscillazione di significati, tra comunicazione e moda, intesi non come due elementi separati ma come un unico sistema comunicativo.

(Fig. 1) Griglia di Martin Margiela con la legenda relativa al significato dei numeri

Courtesy Maison Martin Margiela

(Fig. 2) Cuciture dell’etichetta visibili all’esterno dei capi Margiela, a indicarne la presenza interna

Courtesy Maison Martin Margiela

(Fig. 3) Maison Martin Margiela, sfilata della collezione primavera/estate 2009

© Karl Prouse/Catwalking/Getty Images

(Fig. 4) Vivienne Westwood, sfilata della collezione primavera/estate 1994

© Ward/Mirrorpix/Getty Images

(Fig. 5) Moschino Belt, iconico prodotto del marchio milanese che dissacra il rigore dell’identità visiva del lettering del logo

Courtesy Moschino

(Fig. 6) Off White, Plastic Bag, primavera/estate 2018

© Christian Vierig/Getty Images

(Fig. 7) Viktor & Rolf, sfilata della collezione autunno/inverno 2008-2009

© Pierre Verdy/AFP via Getty Images

(Fig. 8) Walter Van Beirendonck, sfilata della collezione autunno/inverno 2012-2013

© Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images

(Fig. 9) Comme Des Garçons, sfilata della collezione autunno/inverno 2012-2013

© Chris Moore/Catwalking/Getty Images

(Fig. 10) Anrealage, sfilata della collezione autunno/inverno 2015-2016

© Richard Bord/Getty Images

(Fig. 11) Edda Gimnes, sfilata della collezione autunno/inverno 2016-2017

© Eamonn M. McCormack/Getty Images

Note: